【完全ガイド】アウディA1のスタビリティコントロール故障の原因と対策

アウディA1のスタビリティコントロールとは?

突然「スタビリティコントロール故障」の警告灯が点灯すると、不安になりますよね。特にアウディA1のようなコンパクトプレミアムカーでは、電子制御系のトラブルが走行性能や安全性に直結するため、迅速かつ正確な判断が必要です。

この記事では、スタビリティコントロールの仕組みから故障時の具体的な対処法までを丁寧に解説しています。実際に多くのドライバーが体験した事例や費用相場も紹介しており、読み進めることで正しい知識と冷静な対処法が身につきます。

「走行中に警告灯が出たけど、このまま運転して大丈夫?」そんな不安を持つ方に向けて、安全な判断材料を提供することを目的としています。

この記事を通じて、不安を安心に変え、安全なカーライフを取り戻しましょう。

この記事で分かること

- スタビリティコントロールの基本的な仕組みと役割

- アウディA1に多い故障パターンとその原因

- 故障時にとるべき具体的な対応ステップ

- 修理費用の目安と修理先の選び方

- 日常点検やメンテナンスによる予防方法

スタビリティコントロールの基本機能と役割を解説

スタビリティコントロールとはどんな装置か?

スタビリティコントロールは、車両が滑りやすい状況や急なハンドル操作をした際に、車体の安定性を保つための電子制御システムです。アウディA1では「ESC(Electronic Stability Control)」という名称で搭載されています。ブレーキ制御やエンジン出力の調整を行い、車体の横滑りを抑えます。

ESPやESCとの違いは?

スタビリティコントロールとESP(Electronic Stability Program)、ESCは基本的に同じ技術を指しますが、呼称がメーカーごとに異なるだけです。アウディではESCの名称が一般的で、他メーカーではVSCやDSCなどと呼ばれることもあります。

安全運転への貢献とは?

この装置があることで、急カーブや滑りやすい路面での事故リスクを大幅に減らせます。国土交通省のデータによると、ESC搭載車は非搭載車に比べて横転事故の発生率が約40%も低下するという報告があります。

作動する状況やタイミングとは?

スタビリティコントロールは、以下のような状況で自動的に作動します。

- カーブを曲がる際にタイヤが滑り出したとき

- 急なハンドル操作をしたとき

- 雨や雪などの滑りやすい路面を走行中

アウディA1では、必要に応じてエンジン出力を抑え、個別のタイヤに制動力を加えることで車体のバランスを調整します。

アウディA1に搭載されている具体的な制御システム

アウディA1には、以下の電子制御システムが統合されています。

| 名称 | 機能概要 |

|---|---|

| ESC(横滑り防止装置) | スリップ時のブレーキ制御で安定性を維持 |

| ABS(アンチロックブレーキシステム) | 急ブレーキ時にタイヤロックを防ぐ |

| EBD(電子制動力配分) | 前後タイヤの制動力を自動で最適化 |

| ASR(加速時スリップ防止) | 加速時にタイヤが空転しないよう制御 |

これらのシステムはすべて連携して作動しており、故障が起きた場合は複数の警告灯が点灯することもあります。

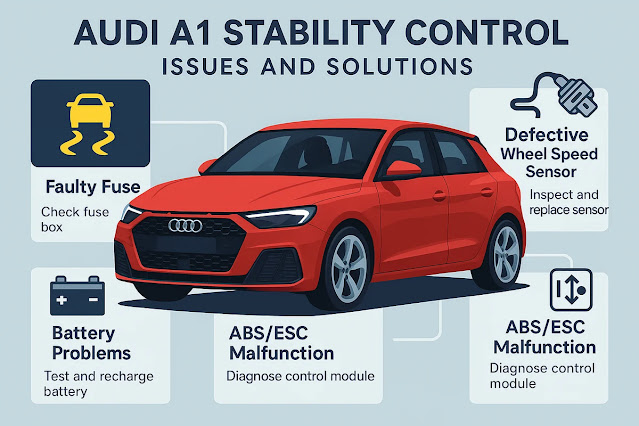

アウディA1のスタビリティコントロールに起こりやすい故障パターン

エラーメッセージの表示例とその意味

アウディA1では、スタビリティコントロールに異常があるとメーター内に「ESC異常」「スタビリティコントロール故障」などのメッセージが表示されます。

表示されるメッセージには以下のような種類があります:

- スタビリティコントロール機能制限中

- ESC/ASRシステム異常

- ESC警告灯点灯(黄色または赤)

黄色の警告は注意喚起、赤は即時の点検が必要な重大な警告です。

走行中に警告灯が点灯する場合

走行中にESCの警告灯が点灯した場合、システムが一時的に機能制限状態になっている可能性があります。実際にユーザーからは「高速道路でESC警告が突然点いたが、再始動で消えた」という報告もあります。

このようなケースは一時的なセンサー誤作動である場合もありますが、繰り返し点灯する場合はシステム本体の故障が疑われます。

ABSやトラクションコントロールとの連動トラブル

ESCはABSやトラクションコントロール(ASR)と密接に連携しているため、いずれかが故障すると複数の警告が同時に出ることがあります。

代表的な症状としては以下が挙げられます:

- ブレーキ制御が不安定になる

- 加速時にタイヤが空転しやすくなる

- 坂道発進時に異常を感じる

一見ESCに見える症状でも、根本原因はABSである場合も多いです。

ステアリング制御との連携不具合

スタビリティコントロールはステアリングアングルセンサーとも連携しており、ハンドル操作の角度や速度に応じて制御を行います。このセンサーが誤作動を起こすと、ESCが誤判断をする可能性があります。

症状の例:

- ステアリングを切った直後に警告灯が点灯

- 真っすぐ走っているのにESCが作動する

ユーザーの口コミから見る典型症状

実際のユーザーの声から、アウディA1のESC関連トラブルには以下のような傾向があります。

| ユーザー体験 | 内容 |

|---|---|

| 走行中にESC警告 | 「高速走行中に点灯し、減速しても消えなかった」 |

| 頻繁な再点灯 | 「毎回エンジン再始動で消えるが、週に2〜3回出る」 |

| 点検結果 | 「診断の結果、ヨーレートセンサーの異常だった」 |

こうした声からも、ESC故障は単体の不具合ではなく複合的な原因が関与していることが分かります。

故障の主な原因とは?経年劣化・センサー不良などを徹底分析

よくあるセンサーの故障例(Gセンサー・ヨーレートなど)

スタビリティコントロールに関連するセンサーの故障は、アウディA1において非常に多く報告されています。

代表的なセンサーとその役割は以下の通りです:

| センサー名 | 主な機能 |

|---|---|

| Gセンサー | 加速度を検知し、車体の安定性を判断 |

| ヨーレートセンサー | 車両の回転運動(横回転)を監視 |

| ステアリングアングルセンサー | ハンドル角度をESCに伝達 |

これらの部品は経年による精度劣化が起きやすく、5〜7年経過した車両では誤作動が増加する傾向にあります。

バッテリー電圧低下との関係

スタビリティコントロールの誤作動は、バッテリー電圧の低下が引き金となることもあります。

- 低電圧時にESCやABSに供給される電力が不安定になる

- 始動直後やアイドリング中に警告灯が点灯しやすい

- 2〜3年使用したバッテリーでは電圧が不足する事例あり

点検時には必ず電圧チェックを行い、必要に応じてバッテリー交換も検討するべきです。

ABSユニットの故障との関係性

ESCはABSユニットと制御コンピューターを共有しているため、ABS側のトラブルがESCに波及することがあります。

特に見られる症状:

- ブレーキ時に異音がする

- ABSとESCの警告灯が同時に点灯

- ブレーキペダルの感触が変わる

ABSユニットは高額な修理対象のため、早期診断とセンサーとの切り分けが重要です。

配線の断線や接触不良の可能性

アウディA1では、センサー間の配線トラブルも多く確認されています。

主な要因:

- 長年の使用によるケーブルの劣化

- エンジンルーム内の高熱環境での被膜破損

- コネクタ部分の接触不良や腐食

一見センサー不良のように見えても、実は配線トラブルが原因というケースが多々あります。

制御ソフトの不具合やアップデート未適用

ソフトウェアのバージョンが古いままだと、制御精度が低下したり警告灯が点灯しやすくなる傾向があります。

実例として、2020年式のアウディA1で以下の改善が報告されています:

- 最新プログラム適用でESC警告灯の頻発が解消

- 制御タイミングの最適化により不要な介入が減少

定期点検時に、ディーラーでソフトの更新履歴を確認することが推奨されます。

故障発生時の対応方法と応急処置

警告灯が出た直後にすべきこと

スタビリティコントロールの警告灯が点灯した際は、まず安全な場所に停車することが大切です。

- 交通の妨げにならない場所へ車を寄せる

- 一度エンジンを停止し、数分後に再始動する

- 取扱説明書のトラブル診断ページを確認する

一時的なセンサーの誤作動であれば再始動で警告灯が消える場合があります。

安全に走行できるか判断する基準

スタビリティコントロールに異常がある状態でも、すぐに走行不能になるケースは稀です。ただし以下のような症状がある場合は、すみやかに走行を中止してください。

- 警告灯が赤色で点灯している

- ブレーキ操作に違和感がある

- ステアリングが異常に重い・軽い

判断に迷う場合は無理に運転せず、JAFなどのロードサービスを活用しましょう。

自宅でできる簡単な確認方法

軽度の不具合であれば、自宅で以下の確認を行うことで状況の把握が可能です。

- バッテリー端子の緩みや腐食をチェック

- ホイールハウス内のセンサーや配線の目視点検

- ブレーキランプの球切れ確認(CAN通信に影響する)

診断機を所有していればエラーコードを確認するのも有効です。

ディーラーor専門整備工場どちらに行くべきか?

アウディA1の電子制御トラブルは、ディーラーでの専用診断が最も確実です。ただし下記のような特徴があります:

| 選択肢 | メリット・デメリット |

|---|---|

| ディーラー | 正確な診断と保証対応が可能だが費用は高め |

| 専門整備工場 | 価格が安い傾向だが、診断対応に差がある |

まずは電話で症状を伝え、初期診断の可否と費用を確認するのが良いでしょう。

ロードサービスやJAFを利用すべきケース

以下のような状況では自走せずに、ロードサービスの利用が安全です。

- 赤色警告灯が表示されている

- 異音や異常振動が併発している

- 高速道路や夜間など安全確保が難しい環境下

JAF会員であれば応急処置や搬送が無料になるケースも多く、費用を抑えつつ安全を確保できます。

修理費用の目安と作業内容の違い

センサー交換の場合の費用相場

スタビリティコントロール関連で最も多いのがセンサー類の交換です。とくにGセンサーやヨーレートセンサーは故障しやすく、部品代と工賃を含めた費用相場は以下の通りです。

| 部位 | 費用目安 |

|---|---|

| Gセンサー | 約25,000〜40,000円 |

| ヨーレートセンサー | 約30,000〜50,000円 |

| ステアリングアングルセンサー | 約35,000〜60,000円 |

これらの部品は精密機器のため、信頼できる整備先での交換をおすすめします。

ABSユニット修理の相場と期間

ABSユニットが故障している場合、修理は高額になる傾向があります。修理費用は7万円〜15万円が目安で、作業には1〜2日かかることが一般的です。

新品交換と再生ユニット使用で価格差が出ます。

- 新品交換:12〜15万円

- 再生ユニット:7〜10万円

再生品は保証が短い場合があるため、整備工場での確認が必要です。

配線修復や清掃のみで済むケース

警告灯の原因が単なる配線の接触不良や汚れによる場合、1万円未満での修復が可能なこともあります。

- コネクタ部分の接点清掃:約5,000円前後

- 簡易修復・導通確認のみ:約3,000〜8,000円

実際に「警告灯が出たが、配線の接点復活剤だけで解消した」という事例もあります。

正規ディーラーと街の整備工場の価格差

同じ修理でも、依頼先によって費用に大きな差が出ることがあります。

| 整備先 | 価格帯(ESC関連) |

|---|---|

| 正規ディーラー | 7万円〜20万円(純正部品、診断料含む) |

| 専門整備工場 | 3万円〜15万円(社外品・再生品の活用あり) |

初期診断料はディーラーで5,000〜10,000円前後かかるため、事前に確認しておきましょう。

見積もり時に確認すべき項目

修理見積もりを依頼する際は、以下の点を確認すると安心です。

- 部品は新品か再生品か

- 工賃が別途加算されるか

- 診断料や初期点検費が含まれているか

- 修理後の保証内容(期間・走行距離)

見積もりは最低2か所で比較するのが理想です。

故障を予防するための日常点検とメンテナンス法

バッテリー管理での予防効果

スタビリティコントロールの安定作動には、適正な電圧供給が欠かせません。バッテリー電圧の低下はセンサー誤作動の原因になります。

以下のメンテナンスポイントを意識しましょう:

- 2〜3年ごとにバッテリーを点検・交換

- 電圧が12.3V未満の状態が続かないよう注意

- エンジン始動に時間がかかる場合は要注意

バッテリー低下を放置するとESCだけでなく他の電子制御系にも影響を及ぼします。

定期的な診断機チェックの重要性

エラーコードの蓄積は警告灯が点灯する前に確認できます。予防のためにもOBD診断機によるチェックを習慣にしましょう。

ディーラーでは年1回の点検時に診断を行いますが、ユーザー自身でも以下の方法が可能です:

- 汎用OBD2スキャナーを使ったエラーチェック

- アプリ連携型診断ツール(OBDLink、Carlyなど)

「故障の前兆が出ていたのに気づかなかった」というケースを未然に防げます。

雨天や雪道走行後に注意すべき点

悪天候時は、ESC関連センサーが汚れたり、水分が侵入することで誤作動するリスクが高まります。

以下のようなケアを習慣化すると安心です:

- 走行後はホイールハウス・アンダーカバーの汚れを洗い流す

- タイヤ周辺の配線やセンサー端子を定期的に点検

- 冬場は塩カル付着による腐食にも注意

特にヨーレートセンサー周辺は湿気や結露の影響を受けやすいため要注意です。

異常の早期発見につながる運転中の違和感とは?

小さな違和感が重大なトラブルの前兆である場合もあります。

次のような現象が見られたら早めに点検を行いましょう:

- カーブでの走行感に違和感がある

- タイヤの空転を感じやすくなった

- ブレーキ時にESCが作動する頻度が増えた

「なんとなくおかしい」という感覚を見逃さないことが大切です。

最新ソフトウェアへの更新も忘れずに

アウディA1のESC制御は、ソフトウェアの最適化により作動精度が大きく改善されています。

| 更新内容 | 改善点 |

|---|---|

| 制御ロジックの改良 | 不要なESC介入の軽減 |

| 誤作動検出アルゴリズムの見直し | 警告灯の誤点灯率を低下 |

| センサー初期化プロセスの短縮 | 始動直後の誤検出を防止 |

定期点検時にソフトの更新履歴を確認し、未適用であれば即時アップデートを依頼しましょう。

よくある質問(FAQ)|スタビリティコントロールの故障対応Q&A

スタビリティコントロールの警告灯が消えないのはなぜ?

スタビリティコントロールの警告灯が消えない場合、センサー故障・配線不良・ソフトウェア不具合のいずれかが原因であることが多いです。特にGセンサーやヨーレートセンサーの劣化は頻繁に報告されており、5年以上経過した車両で多く見られます。

- 点検費用の目安:5,000〜10,000円

- センサー交換費用:25,000〜60,000円

スタビリティコントロールが作動しないと車検は通らない?

ESC(スタビリティコントロール)は保安基準の対象項目ではないため、必ずしも車検不合格にはなりません。ただし、警告灯が複数点灯している場合やABSと連動した不具合がある場合は、整備士の判断で通らないこともあります。

事前に診断を受け、「車検対応可否」の確認をしておくことが安心です。

中古のアウディA1を購入したが警告灯が点灯している

購入時にESCの警告灯が点灯していた場合、まず販売店に連絡し、保証内容や修理対応の有無を確認しましょう。納車前の点検整備が不十分な可能性もあります。

実例では「保証対象外で自費修理(7万円)」というケースもありました。

| 対応区分 | 内容 |

|---|---|

| 保証対象 | 販売店または保証会社が無償修理 |

| 保証外 | 自己負担での修理(再生部品の使用で費用圧縮も可能) |

故障していてもそのまま乗り続けられる?

ESCの故障があっても、車自体の走行は可能です。ただし、雨天やカーブ走行などで横滑り防止機能が働かず、事故リスクが上がります。

- 短期間の市街地走行なら大きな支障はない

- 高速道路・山道走行は控えるべき

安全性に直結するため、早めの修理を強く推奨します。

故障診断を安く済ませる方法はある?

ディーラーでは診断費が高くなりがちですが、専門整備工場やカー用品店なら無料または低料金で受けられる場合があります。

- 専門工場:3,000〜5,000円

- 一部カー用品店:OBD診断無料キャンペーン実施中

また、自身でOBD2スキャナーを使用して事前確認することも可能です(機器価格3,000円前後〜)。

スタビリティコントロールだけオフにする方法はある?

アウディA1では、ESCを一時的にオフにするボタンが装備されているグレードがあります。

ただし完全無効化は不可で、速度や状況により自動で再作動する設計です。

- スリップ防止用の一時解除機能:ボタン式

- 完全オフはできない仕様(安全性確保のため)

無理なカスタマイズは制御エラーの原因となるため、必ず正規の方法を使用してください。

まとめ:アウディA1のスタビリティコントロール故障に正しく備えよう

アウディA1のスタビリティコントロールは、走行中の安定性と安全性を確保する重要な電子制御システムです。故障すると警告灯の点灯や走行制御の異常が発生し、事故のリスクが高まります。

この記事では以下の内容を整理してお伝えしました:

- スタビリティコントロールの基本機能と作動条件

- 故障に多い原因とその診断・対処方法

- 修理費用の目安と整備先の選び方

- 自宅でできる初期確認と予防のためのメンテナンス

- FAQ形式でよくある疑問に具体的に回答

早期発見・早期対応が安全維持の鍵です。たとえ走行に大きな支障がなくても、ESCの異常は放置せず、正しい知識と判断で行動しましょう。

車の安全性は「電子制御」が守っている時代です。日頃の点検と慎重な対応で、安心のドライブを継続しましょう。

関連記事- 【プロが解説】アウディA1のガソリン種類と違いを徹底比較!

- 【2025年最新】アウディA1のリセール相場をプロが解説!

- 【プロ監修】アウディA1ホーン交換の費用・所要時間・工賃まとめ

- 【保存版】アウディA1のエンジンがぼこつく原因と今すぐできる対処法

- 【完全ガイド】アウディA1のBピラー外し方|初心者でも失敗しない手順

- 【完全ガイド】アウディA1のトランクを開ける3つの方法と注意点

- 【失敗談】アウディA1スポーツバックで後悔した7つの理由とは?

- 【プロが解説】アウディA1のエアコン異音|5つの原因と対策

- 【故障?設定ミス?】アウディA1のナビがつかない5つの原因と対処法

- 【アウディA1】エンジンが始動しない原因5選と対処法まとめ